空はなぜ青い?もし快晴の空が赤やピンクだったら?

定年退職後に起業した仕事も今年(2021年)9月に廃業し暇となりました。晴れた日は健康のため散歩によく出掛けます。

散歩の道すがら雲一つない快晴の青空を眺めていると、爽快でとても気持ちがいいものです。

公園のベンチに座り澄み渡った青空を仰ぎ見ていて、何故、空は青いのか?とふと思った。

さらに、もし、晴れた日の空が青色ではなく赤色やピンク色だったらどうだろう?さぞかし気分が落ち着かないだろうな、あまり散歩をゆっくりする気にはならないだろうと思います。

今頃、この歳になってから「なぜ空は青いのか?」と疑問を抱くのも遅すぎますが、孫に聞かれても答えらないなと思いネットで調べてみました。

散歩途中の公園からの快晴の空

空はなぜ青い? まずは「可視光線」の理解から

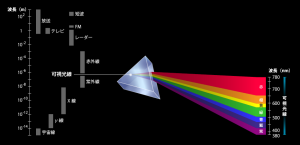

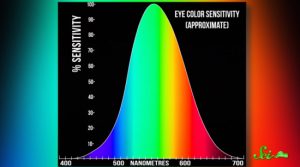

まず前提の知識として人間の眼に見える「可視光線」の特徴を理解する必要があります。

(出典:konicaminolta.jp)

・光は波で人間の眼に見えるのは波長の長い赤色(780nm)~波長の短い紫色(380nm)の7色のごく限られた範囲だけです。これが可視光です。

・昼間の太陽光が白く見えるのはこの7色が均一に交じり合っているから。(「光の三原色」のR(赤)G(緑)B(青)を混ぜると白く見える。)

・上図のように白色光が屈折すると七色に分かれる。

波長が長いほど屈折しづらく、波長が短いほど屈折しやすい。

つまり波長の長い赤色は屈折しづらく波長の短い紫や青は屈折しやすい。

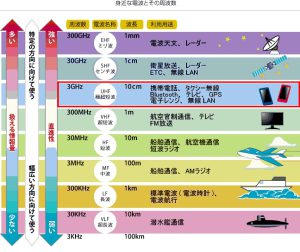

・可視光より長い波長領域がスマホやテレビやラジオ、各種の無線機などの多様な通信手段に使われている光の帯域です。

人間の眼がスマホやテレビの波も視ることができたら?どんなことになるでしょう? おそらく情報量が多すぎて脳が処理ができず気が狂いそうです。

(出展:https://www.nttdocomo.co.jp/area/know/)

晴れた空が青いのは青い光が散乱しやすいから。

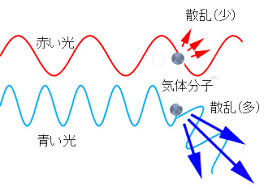

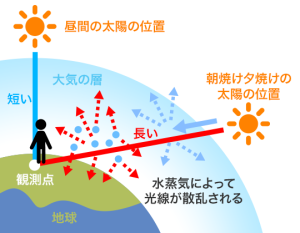

(出典:freesolo117.blog.fc2.com)

・大気中には非常に小さな粒子(空気分子そのもの。とくに酸素分子と窒素分子)が大量に存在している。

・可視光は上述の7色が均一に交じり合っている色のスペクトルです。波長の短い青や紫は波長は短いので、大気中の酸素分子や窒素分子に、より頻繁に衝突します。頻繁に衝突した青の波長はありとあらゆる方向へ散乱します。

散乱された青や紫の光はその周辺の微粒子により更にまた何度も散乱が繰り返され(多重散乱)、空一杯に散乱光が広がっていきます。

一方、波長の長い赤色は波長が長いため大気中の微粒子とぶつかる比率が各段に少ない。このため、晴天の空は青色が散乱して空一杯に広がるため、空全体が青く染まって見えることになります。

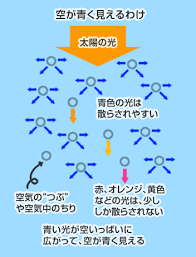

(出典:nikon.co.jp)

・青色より短い波長の紫色がより多く散乱しているはずだのに眼に見えないのは下図のように人間の眼の色の感度は光のスペクトルの真ん中に位置する色をより感度が高く鮮明に捉えられるようにできています。

紫が空気中に多く散乱しているにも関わらず空が青く見えるのは、私たちの目が紫色よりも青色に感度が高いため紫色を感じないためです。

(出典:https://logmi.jp/business/articles/162975)

夕焼けはなぜ赤い?

夕焼けの空は美しく、また、暮れゆく太陽はもの悲しくも感じます。

夕方になると、太陽は地平線のほうへ地球から遠ざかりゆっくりと沈んでいきます。

(出展:https://weathernews.jp/s/topics/201811/280075/)

夕方や明け方は太陽の高度が低く、光が空気の層を斜めから差し込むため、大気の中を通る距離が長くなります。波長の短い青い光は、早い時点で散乱し目に届く範囲外の遠い場所で散乱しきってしまいそのエネルギーが弱いため私たちの目に届く前に消えてしまい、波長の長い赤や橙の光は散乱されることが少なく赤や橙の色だけが届くようになるのです。

結果として、空は赤色に見えるという訳です。

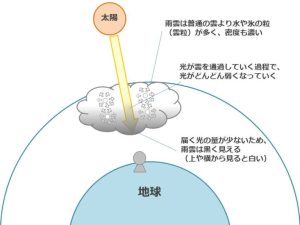

雲はなぜ白い?

雲は大気中の水分子が集まって液体(水滴)か固体(氷の粒)の状態になったものです。その水分子の粒の大きさは、小さいものでも1μm以上あるので、可視光の波長よりも大きいのです。

ということは可視光のすべての波長がはね返され散乱がおきます。青空の時のように青い光のみが強く散乱することはなく、水分子の粒の大きさが可視光のどの色の波長よりも大きいため、すべての色が強く散乱されます。

雲の中ではすべての色が同じように、複数回散乱されているので可視光のすべての光が混ざることになり、私たちの眼にはそれを「白」に見えます。(「光の三原色」のR(赤)G(緑)B(青)を混ぜると白く見える。)

雨雲はなぜ黒い?

雨雲は濃い雲です。つまり、水滴や氷の粒がびっしりと集まった雲なので光はほとんど通り抜けないため、下から眺めているとより暗く見えます。(下図)。雨雲は、雨を降らせるぐらいだから水滴や氷の粒がとても濃く、通り抜ける光の量が少ないので黒く見えることになります。

(出典:https://wrinps.com/2021/02/28/nature_02/)

これは私たちが雲の下から見上げているからで、飛行機の窓から雲の上から眺めると、雨雲は光のほとんどを乱反射させるので、黒ではなく真っ白に見えます。

(そういえば私は今まで何度も飛行機で雲の上を通過していて、いつも下は真っ白い雲ばかり、これは良い天気だなと勘違いしていました。)

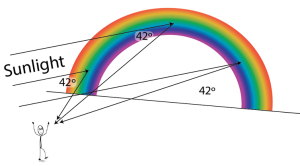

虹ができる理由、なぜアーチ状にできる?

ここまで調べてきて、では虹はなぜできるのか? 虹はなぜアーチ状に見えるのか?が気になりました。

夕立ちの後の雨上がりに太陽がすぐに顔を出した時などに虹がみえることがよくあります。

雨上がりの虹

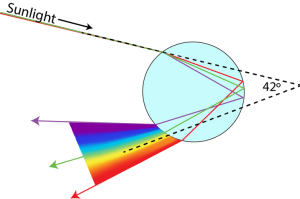

雨上がりの空には水滴が多く残っています。前述の「まずは「可視光線」の理解から」の図にあるように太陽光が空の雨粒にあたると光は屈折して7色に分解されます。

さらに太陽光が雨粒に当り屈折した光の一部が跳ね返る、つまり「反射」します。

虹を見るとは、実際には雨粒に当たり7色に分解した光の反射を地上から見ているわけです。

これが虹の見える理由ですが、では何故、アーチ(円弧)状に見えるのか?

雨粒の中に侵入した光が最も強く反射する角度は約 42°の角度だそうです。

(出展:https://theconversation.com/)

地上に居る人間が42°で反射する太陽光線を上空に目で追っていくと、その反射する光の連続は空に円弧を形成しているように見える(逆に言うと円弧でしか見えない)のです。

つまり、雨粒に当たった光は屈折し7色の虹色に分解し、雨粒で反射した虹の7色光は地上から見るとアーチ状に見えるという訳です。

(出展:https://theconversation.com/)

もし、晴れた空が青ではなく赤やピンクだったら?

ここまでネットで調べて、晴れた空が青い理由、夕焼けはなぜ赤いか、雲が白い、雨雲が暗い、虹はなぜアーチ状か、などの理屈が分かってきました。

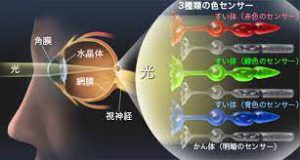

しかし、それは人間の眼が可視光の波長が長い順に「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」の色として認識する(定義する)作りになっているからです。

(出典:https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_04_01.html)

私たちの目の奥にある網膜には、光を感じる2種類の細胞があります。「かん体」という光の明るさを感じる細胞と、「すい体」という光の色を感じる細胞です。

色のセンサーである「すい体」には、「光の3原則」(赤、青、緑)に対応して、3種類のすい体があります。

このすい体細胞で感じたそれぞれの信号の強さを脳で処理することで、色として感じています。つまり私たちの目は、さまざまな色を、赤、青、緑の3色の組み合わせとして何色かを感じています。

もし今とは逆順に人間の眼が可視光の波長が長い順に「紫、藍、青、緑、黄、橙、赤」の色として認識する(定義する)作りになっていたら??

晴れた空は赤やピンクに見え、夕焼けは逆に青く見えるという今とは全然違う地球の自然の色となってしまいます。

晴れた空が真っ赤やピンクでは気分が落ち着かず気持ち悪いですね。

長生きできない気もします。

(参考)鳥類は、人間が持つ3種類のすい体細胞の他に、紫外線を感じるもう1つのすい体細胞があります。そのため、人間よりも見える色の種類が多くなります。一方、人間や一部のサル以外の哺乳類は、すい体細胞が2種類しかなく、人間には見分けられてもイヌには見分けられない色があると考えられています。つまり、カラスと人間、イヌは、それぞれ違う色の世界を見ていることになります。

人間は何故、波長が長い順に「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」の色として認識する動物として作られたのか?

ネット検索ではその答えは見つかりませんでした。

神様が人間をそのように創造されたのか??

動物の長い進化の結果として快晴の空を気持のいい「青」と感じる色認識をもった動物のみが生存競争に優勢となり勝ち残ったのか??

奇跡の星「地球」の素晴らしさと人間創造の神秘さ、奥深さを感じます。

ーーーーーーー

(参考サイト)

・なぜ空は青いのか。

・空が青く見えるのはなぜ?人間だけが持つ意外な理由

・電波ってなあに?

・光と色の話 第一部

・【子供に教えられる?】空が青い理由と夕焼けが赤い理由

・色ってなに?

・視覚が生じる仕組み 色が見える仕組み(3)

・人間は、特定の波長を色として感じることができます。

・光の性質

・雲の白

・雨雲はなぜ黒い

・なぜ虹は丸いのですか?

Pretty! This has been an extremely wonderful article.

Many thanks for supplying this information.

Good info. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon).

I have bookmarked it for later!

Hello There. I found your blog using msn. This

is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and come

back to read more of your useful info. Thanks for the post.

I will certainly return.

Hi there to all, it’s in fact a nice for me to go

to see this web site, it consists of precious Information.

Great info. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon).

I’ve saved it for later!

bookmarked!!, I love your site!

Hi, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that’s really excellent,

keep up writing.

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account

your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

Admiring the time and effort you put into your site

and detailed information you provide. It’s good to come across

a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material.

Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

Hi, I do think your web site could be having internet browser compatibility problems.

Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Apart from that, fantastic blog!

Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks for supplying this information.

I go to see daily some web pages and blogs to read articles or reviews, except this website provides feature based posts.